『かえるのうた』 でお試し♪ ― 2013年08月04日 12:35

今までに MusixTeX を動かして、ドレミを書いていく方法を確認したので、簡単な楽譜づくりにチャレンジ。

かえるのうた を入力してみることにします。

今回やりたいことは、

子供用の楽譜を作りたい。

できるだけシンプルに、簡単なものが書ければ良い。

ということで、

- 読みやすい大きなレイアウトで書きたい。

- ページ番号はとりあえず不要

- 左端の縦線は不要

- 縦線のところに小節番号は不要

まず、デフォルトの楽譜サイズはかなり小さいので、大きくしてみます。

コマンドは、"\Largemusicsize"

これを本文の前に入れます。

さらに「ページスタイル無」を指定すればページ番号が消せます。

コマンドは、"\thispagestyle{empty}"

「小節番号を消す場合」は、同じく "\nobarnumbers" を使います。

ここまでは、どれも本文前に書くことになってます。

次に、「左端の線を付けない」は、本文内で、"\nostartrule"

以上の技を使って、とりあえず 2 小節だけ書いてみました。

---

\documentclass{article}

\usepackage{musixtex} % musixtex を使う宣言

\thispagestyle{empty} % ページスタイルなし (ページ番号などを付けない)

\nobarnumbers % 小節番号 (縦線のところの番号) を付けない

\Largemusicsize % 全体を拡大する

\begin{document} % ここから本文

\nostartrule % 左端の線を付けない

\generalmeter{{\meterfrac{{4}{4}}} % 4分の4拍子 と書く

\startpiece % 音符の記述開始

\notes\zsong{か}\qu c\en %notes=音符, zsong{}=歌詞, qu=4分音符に上向き線

\notes\zsong{え}\qu d\en

\notes\zsong{る}\qu e\en

\notes\zsong{の}\qu f\en

\bar % 2 小節目が始まる

\notes\zsong{う}\qu e\en

\notes\zsong{た}\qu d\en

\notes\zsong{が}\hu c\en

\endpiece % 音符の記述終了

\end{document} %本文終了

---

書き忘れましたが、歌詞は音符と一緒に \zsong{歌詞} で指定すれば良いようで、上の記述でも使ってます。

音符の間隔は \notes を書くときの大文字と小文字の数で調整できます。

"\notes" の記述を、小文字から大文字に変更していくと、 \notes < \Notes < \NOtes < \NOTes < \NOTEs の順にスペースが広くなります。

でも、全部大文字の \NOTES はないんですね...

最大の\NOTEs を使ってみると、...

\NOTes にしたら、少し余るようになりました。

スペースを調整して、ようやく一行

もし音符を変えずにスペースだけを取りたければ、\sk や \off{1.5\noteskip} といったコマンドを使います。

先ほど記述でさらに音符の間隔を狭めて (\NOtes に変更) 、末尾の \endpiece の前に空白 \off{0.9\noteskip} を入れると、記述終了の縦線がちょうどぴったりの位置に なってくれました。

行末の位置を合わせるのって、必ずこうやって微調整しないといけないものなのかしら?

何か良い方法を知っている方、教えてください。

楽譜に初挑戦 ♪ の続き ― 2013年06月19日 15:44

前回、楽譜の tex ファイルを作成してタイプセットすると楽譜が生成されるのを確かめた。

そうなると、今度は音符をどうやって表現するのかが気になるところ。

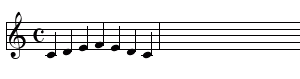

これは音符です

「ここから音符の記述が始まります」という宣言は、"\startpiece" になります。

これに対応して、終わるところには "\endpiece" を書きます。

次に、その間に音符を書くことになりますが、「これは音符です」という宣言は、

"\notes ... \en" となります。

そして、その間の "..." のところに音程や音の長さを表わす記述をしていきます。

音程の表現

音程は、ドレミを c, d, e, ... で表現します。

表記は、

ラ → "a"

シ → "b"

ド → "c"

レ → "d"

ミ → "e"

ファ → "f"

ソ → "g"

ラ → "h"

シ → "i"

ド → "j"

レ → "k"

ミ → "l"

ファ → "m"

ソ → "n"

:

これは z まで続きます。

↓ この音に対応しています。

ここまで書いたのは、ピアノで言えば真ん中あたりから右側の音になります。

低音側は、a より 2 オクターブ低いラから順にラシド... を

A, B, C で表現することが

できて、さらにAより 1 オクターブ低いラから順にラシド...を {'A}, {'B}, {'C} で

表現できます。

↓ この音に対応。

普通はオクターブ記号やヘ音記号を使うので、あまり出番がない文字も多いですね。

次にこれを使って音符にするには、音の長さを表す記述と一緒に先ほどの "\notes ... \en"

の中に書き込みます。

仮に全音符を使ってラ(a) の音を表現しようとすると、

"\notes\zw a\en" と書くことになります。

楽譜に初挑戦♪ ― 2013年06月11日 00:58

先月 LaTeX をインストールして、LaTeX を使った必要な文書作成はひととおり済んだので、

いよいよやってみたかった楽譜書きに挑戦。

といってもやりたいことは、簡単で、シンプルな子供用の楽譜を自分で書いてみたい、という程度。

インストールした TeX のフォルダを見ると、bin の中に各種実行ファイルが。

musixtex.exe というのもある。

どこかのウェブページで見かけたように、必要なツールは LaTeX と一緒にインストール済みのようだ。

というわけでさっそくお試し。

まずは、すごーくシンプルな楽譜を作って、ちゃんと動くかどうか試してみます~。

---- 今回使用した tex ファイル ----

\documentclass{article}

\usepackage{musixtex} % musixtex を使う宣言

\begin{document} % ここから本文

\generalmeter{{\meterC}} % 記号 C (4分の4拍子記号) を書く

\startpiece % 音符の記述開始

\notes\qu c\en %notes=音符, qu=4分上向き線, abc...=音の高さ

\notes\qu d\en

\notes\qu e\en

\notes\qu f\en

\notes\qu e\en

\notes\qu d\en

\notes\qu c\en

\endpiece % 音符の記述終了

\end{document} %本文終了

---- ここまで tex ファイル ----

TeXworks でタイプセットボタン (一番左の緑ボタン) をクリックしてみると...

最近のコメント